La transformación de los paradigmas científicos en los movimientos de transición

—Parte I—

Autor: Jontxu Ortega.

Fuente: Séptima edición del Curso de Maternidad de Jaca (Maternidad, ciudadanía y cuidadanía), julio de 2010.

1. Tejido social en transición

No dispongo de datos estadísticos, tiempo o herramientas para justificar, a la usanza académica, lo que voy a describir en esta sección. Puede tomarse, simplemente, como testimonio personal de la evolución que, desde mi experiencia en varios intentos de trabajo colectivo en torno a la autogestión sostenible de la salud y nuestra relación con el entorno (Escola Telar de Lunas, Barrio Orgánico, o la Escuela Libre de Permacultura en Los Albaricoqueros[1]) he observado a lo largo de los dos últimos años en torno a lo que muchos consideramos un fenómeno social emergente.

Entre los días 1 y 4 de abril de 2010 se celebró en Ruesta, a 50 kilómetros de Jaca, un encuentro bajo el nombre “Redes en red: Tejiendo Alternativas” con el objetivo de facilitar la interconectividad y la retroalimentación entre las diferentes redes, colectivos, y espacios que a lo largo y ancho de la península trabajan por generar alternativas a un sistema socioeconómico mundial en crisis, o más bien a la crisis en sí misma que representa dicho sistema. Una percepción compartida entre muchos de los que participamos es que se confirmó, con más claridad que nunca antes, una realidad que muchos veíamos observando ya a nivel regional: ciertos cambios notables en la cualidad de los movimientos y trabajos colectivos que de un modo u otro afrontan las diversas crisis humanitarias y ecológicas del mundo contemporáneo. Estos son algunos de ellos:

Convergencia: hasta ahora las iniciativas provenían de movimientos sociales, políticos, espirituales, ecologistas, o centrados en la salud, que a su vez se dividían en una gran plétora de escuelas y tendencias. Salvo notables simbiosis y colaboraciones, primaban la divergencia y la total desconexión entre la mayoría de ellas. Sin embargo ahora la tendencia parece haberse invertido hacia una creciente voluntad de apertura, interconexión, y sinergia de esfuerzos y energías. Se dan claros síntomas de un progresivo desapego a rígidas estructuras mentales o ideológicas que obstaculizaban la comunicación y capacidad de retroalimentación entre diferentes círculos; un movimiento del discurso polarizante “nosotros-ellos” a un discurso integrador en compromiso por la sanación de las relaciones humanas y de nuestra relación con la naturaleza.

La idea de transición: desde muy diferentes ámbitos se está convergiendo también hacia la idea de que algo muy poderoso está sucediendo; algo que cada uno interpreta a su manera, pero a la vez sentimos que está sincronizándonos a la hora de llevar a cabo nuestros movimientos. He escogido aquí la palabra transición, que resuena cada vez más en espacios como el encuentro de Ruesta, porque de alguna manera evoca ese espíritu: el de un nuevo tejido social que se aventura a iniciar un cambio profundo en todas las facetas de la vida social y personal.

Parte de ese cambio se manifiesta por un renovado interés por crear una vida más comunitaria y compartida, concebida como solución integral para una economía de sostenibilidad y abundancia, mayor salud, reconexión con la naturaleza, crianza más fácil y armoniosa, libertad de movimiento, independencia de la absorbente inercia del sistema, mayor campo de posibilidades vitales, y mucho más. Y cada vez más, desde la consciencia del enorme desafío que supone la transformación interna necesaria para transitar del individuo moderno a la comunidad sostenible (Escorihuela, 2008).

Descentralización y funcionamiento en red. Desde una perspectiva amplia, cualquier sistema puede ser definido como una red de relaciones: la sociedad, el planeta, etc. La diferencia quizás que encontramos en este nuevo tejido social en transición es que funciona desde la consciencia de ser una red. una auténtica red humana, conformada a su vez por redes, subredes, colectivos, grupos y personas de la más pura diversidad, creciendo en progresión exponencial en cuanto a la densidad y actividad de sus conexiones internas, y catalizando la transformación de nuestras relaciones ecológicas, económicas, sociales y personales. Sobre el terreno, el asociacionismo y el partidismo clásicos, con una estructura más cerrada y más orientada hacia el crecimiento como entidad social concreta, están progresivamente evolucionando hacia la creación de herramientas de interconexión más horizontal para el funcionamiento en red.

No puede dejar de mencionarse aquí el papel fundamental que ha jugado Internet en este proceso. Por un lado, como modelo de red descentralizada y enormemente sólida, que ha generado propiedades emergentes (probablemente no previstas por quienes participaron en su creación), en el movimiento de la información, la energía, y la materia en este planeta. Por otro, a través de la propia acción de estas propiedades. Por primera vez en la sociedad humana globalizada, está funcionando un verdadero medio de comunicación masivo, en tanto que canal de intercambio descentralizado y multidireccional. La existencia de este canal está facilitando la interconexión y la nutrición mutua entre los colectivos y movimientos que en el plano no virtual funcionan realmente como una red; ventaja que está mucho más limitada entre entidades de carácter menos integrativo, como las basadas en el crecimiento económico individual o corporativo, el partidismo, etc.

Producción activa de alternativas: entre colectivos relacionados con el activismo social o político se está dando el paso de la crítica y la confrontación a la generación de alternativas reales; y así, el paso también de la sensación de impotencia a la de co-creación activa de la realidad. Esto se refleja claramente en el slogan del grupo Podem! de Cataluña, que fue uno de los principales promotores del encuentro de Ruesta: “Seamos el cambio que queremos”.

En este camino, se han encontrado con grupos más orientados hacia la recuperación de la salud y el despertar de la consciencia, que desde diferentes caminos sienten también la necesidad de crear este tipo de alternativas en este momento histórico.

Generación espontánea. Esta red no ha sido inventada ni diseñada por nadie, sino que se está creando a sí misma igual que lo hace un organismo. Su naturaleza y ámbito de actuación van mucho más allá del concepto mental que nos podamos hacer de ella. De hecho, seguramente puede comprenderse sólo dentro del contexto de un fenómeno más amplio, de una gran oleada de cambio y transformación profunda de la consciencia que está teniendo lugar simultáneamente en los lugares más diversos. Lógicamente, el ritmo de este cambio y la percepción del mismo varía enormemente entre el creciente número de personas y espacios a los que está afectando.

Compensación entre trabajo interno y trabajo externo: ambas preocupaciones han estado durante mucho tiempo predominantemente separadas. Personas y colectivos que apostaban por la acción social, y las que lo hacían por la sanación interna. Sin embargo ahora, desde la intuición generalizada de que nos acercamos a un punto crítico como especie en este planeta, estamos sintiendo las dos como necesidades indesligables. Y es que la transformación efectiva de nuestras relaciones materiales y sociales de una manera efectiva pasa por asumir que cargamos con una estructura psíquica disfuncional —comúnmente llamada “ego”— que absorbe la mayor parte de nuestra energía y restringe nuestra capacidad de movimiento. Poco a poco vamos dándonos cuenta de que necesitamos sanar para ser libres, y a la vez transformar nuestra relación con el entorno para poder sanar.

En definitiva, por resumir el contexto desde el que se expresa el presente trabajo, mi valoración es que cada vez más personas nos encontramos ante un salto cualitativo que pasa por nuestras vidas como un torbellino. De pronto tenemos que aprender a funcionar de otra manera, como no lo habíamos hecho nunca antes, y esto nos obliga a alinearnos, a trabajarnos, a evolucionar. Y en este proceso, la caída de paradigmas y puntos de enfoque que nos mantenían estancados se sucede en cascada. Puntos de enfoque condicionados por nuestra herencia cultural acerca del modo de abordar y pensar en la naturaleza de las cosas.

2. El cambio de paradigma científico

No se puede resolver un problema con la misma mentalidad que lo creó.

Dr. Wayne W. Dyer

Si erradicamos la falsa concepción de la naturaleza, creo que desapareceran las raíces del

desorden mundial.

Masanobu Fukuoka

La forma predominante en que la sociedad contemporánea percibe y piensa la realidad en que vive (lo que en jerga filosófica se denomina “Weltanschaung”) no se diferencia en su estructura de las grandes doctrinas religiosas que durante siglos dominaron Europa, en el sentido de que se basa en un conjunto de creencias muy profundamente arraigadas, desvinculadas de un proceso vivencial de aprendizaje. Por explicarlo gráficamente, estamos programados para interpretar el mundo que nos rodea por un software que hemos ido recibiendo de nuestro entorno desde las primeras fases de nuestro desarrollo como personas, y que ha seguido actualizándose con el paso de los años. Repasemos algunas de sus características estructurales, tal y como se expusieron en el curso de Jaca de 2009:

Reduccionismo: tanto en la ciencia como en la planificación social, el reduccionismo está relacionado a la búsqueda de una ilusoria sensación de control. La forma de tener algo bajo control es limitando al máximo su campo de posibilidades de interacción, y esa es precisamente la manera reduccionista de abordar un análisis: se aísla el objeto de estudio de su contexto con el fin de reducirlo a variables cuantitativas medibles y manipulables. En ciencia, se denomina a esto “crear condiciones de laboratorio”.

El conocimiento académico que detenta la autoridad magnifica una metodología basada en el análisis aislado de las partes de un conjunto, hasta ámbitos que van mucho más allá de su utilidad real. El resultado es una perenne tendencia a la búsqueda de la causalidad unidireccional, y a la interpretación de todo sistema reduciendo al mínimo el número de interacciones significativas, tanto internas como externas.

Esta tendencia se manifiesta no sólo en el plano abstracto del conocimiento, sino en la práctica y la toma de decisiones diaria en todos los planos de la vida social y personal. En muchos casos, en lugar de trabajar sobre el contexto en que surge un conflicto, se busca identificar un “ente culpable” aislado y combatirlo. En otros, directamente se dirigen los esfuerzos a contrarrestar superficialmente síntomas considerados “no deseables” sin considerar el efecto de las intervenciones en el contexto donde tienen lugar. Esta descontextualización de los fenómenos ha llevado a situaciones trágicamente degenerativas en ámbitos como la salud pública, la agroindustria, la educación, o, como viene exponiéndose ya siete años en los Cursos de Verano de Jaca, el nacimiento y la salud primal.

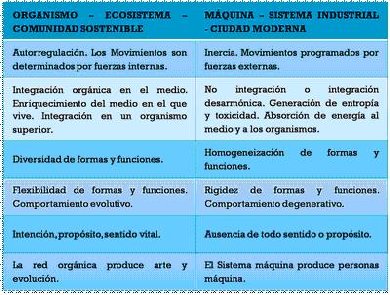

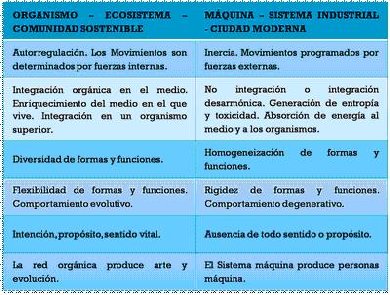

Mecanicismo: la fe ciega en universo muerto cuyos componentes se accionan y se comportan del mismo modo que los elementos de una máquina, está instalada en cimientos muy profundos e inconscientes de la psique moderna. Esta cosmovisión facilita el asumir para nosotros mismos y las realidades con las que interactuamos un comportamiento semejante al de las máquinas: programación, rigidez, dependencia de mantenimiento e insumos externos, ausencia de autorregulación e integración ecológica, reactividad inconsciente, evolución degenerativa etc. (Figura 1).

Además el mecanicismo despoja a la vida de sus más fabulosas propiedades, nos hace vivir en la ignorancia de sus cualidades más fundamentales y de las verdaderas fuerzas nutricias de nuestro mundo [2], perpetúa la inconsciencia de la naturaleza agresora o invasiva de muchos de nuestros hábitos, y bloquea en gran medida nuestra sensibilidad o empatía hacia otros seres.

Racionalismo: la capacidad intuitiva de la mente humana, que juega un papel fundamental en la elaboración y el ordenamiento de aquello que denominamos “conocimiento”, está en gran medida atrofiada en la psique contemporánea común, debido a la aculturización que recibimos del medio en que crecemos, la falta de contacto con el mundo natural, y el arduo proceso de aprendizaje por el que pasamos en nuestro sistema de enseñanza, donde los impulsos intuitivos se acallan sistemáticamente en detrimento de la transmisión unilateral de información mental. Pero volveremos más adelante a la cuestión de la naturaleza de la intuición (o lo que Guénon llamaba “capacidades suprarracionales de la mente”).

El racionalismo es síntoma de una desmedida identificación con el contenido de nuestros pensamientos, de forma que derivamos de ellos -y el mundo conceptual que generan- nuestro sentido del yo. Esta identificación va de la mano con una sensación de separación con el entorno que nos rodea, que está en la base de todas las disfunciones psíquicas (Tolle, 2001). La identificación con los pensamientos que describe Tolle genera una gran resistencia inconsciente al cambio de su contenido, y se manifiesta así como el más poderoso generador de sesgos en nuestro discurso y nuestra interpretación del mundo que nos rodea, y uno de los mayores obstáculos al cambio evolutivo.

Fundamentalismo: reconocido o no, los occidentales modernos tenemos un aplastante complejo de superioridad sobre las demás culturas, que puede operar de forma consciente o inconsciente. Partimos de la creencia en que nuestra forma de pensar es sencillamente la más lógica y evolucionada. En el entorno donde nos movemos, se asume que sólo existe una manera de aproximarse a los fenómenos naturales que pueda denominase “Ciencia”, relegando otros sistemas de conocimiento que no comprendemos a la categoría de supersticiones.

Pero no se trata únicamente de una separación radical de las demás culturas, sino también de nuestras propias raíces ancestrales, de la diversidad conocimientos y acervos culturales que existían en nuestro continente antes de ser violentamente eliminados (Eihenreich, 1988. Shiva, 1987). El resultado de esta pérdida de diversidad es la centralización de un poder que establece, ante la opinión pública, lo que es verdad y lo que es mentira. En su día detentado por la jerarquía eclesiástica, hoy es sin duda patrimonio de la jerarquía científica.

Figura 1

Conocimiento académico y conocimiento libre

Aunque las líneas expuestas más arriba han conservado una hegemonía aplastante en la ciencia desde la Revolución Industrial hasta nuestros días, evidentemente siempre han existido escuelas y tendencias de muy diferente naturaleza, a las que denominaremos aquí “holísticas”. Algunas comenzaron a desarrollarse dentro del ámbito académico oficial, donde a menudo se han quedado estancadas en sus primeras fases de desarrollo, o bien han necesitado trasladarse al espacio extraacadémico para madurar, y como regla general nunca trascienden a nivel mediático o siquiera a nivel de consenso dentro de la comunidad científica institucionalizada. Claros síntomas de la existencia de poderosas fuerzas por las que el paradigma se perpetúa a sí mismo, las cuales serán revisadas más adelante.

Mientras estos enfoques holísticos permanecen en la marginalidad académica y son rutinariamente ignorados en las publicaciones denominadas “de impacto” (que constituyen la máxima autoridad en la comunidad científica), en el espacio extraacadémico crecen, prosperan, y se nutren entre sí a un ritmo creciente, coexistiendo en un vasto campo de diversidad científica y metodológica. Oficialmente, todos estos sistemas son situados dentro de un rango que va desde la “curiosidad de salón” hasta la “pura superstición”, pasando por términos como paraciencia o pseudociencia. Esta clasificación no guarda ninguna relación con la definición de la palabra ciencia[3], sino con lo ajeno que sea el sistema en cuestión a la metodología reduccionista hegemónica (o, en muchos casos, con lo lejos que lleguen sus representantes en el proceso de asumir las consecuencias de sus hallazgos). Siguiendo este principio fundamentalista, se descartan como ciencia gran cantidad de sistemas a pesar de cumplir con los tres axiomas de la definición de la R.A.E. (base empírica, estructura ordenada, y principios generales), y se aceptan otros despojándolos de sus implicaciones más esenciales, relegándolos así al nivel de poco más que curiosidades eruditas, o, según el caso, restringiendo su valor al de alguna aplicación práctica que circunstancialmente tenga interés para la industria.

Muchos de estos sistemas son contemporáneos (entendiendo por contemporáneo desde la revolución industrial hasta hoy), y otros en cambio se han ido desarrollando a través de una línea intergeneracional interrumpida a lo largo de siglos e incluso milenios. Denominamos a los segundos Ciencias Tradicionales, y la mayoría proceden de Asia ya que en Europa las líneas de transmisión intergeneracional fueron cortadas tras siglos de dura represión por parte de la Iglesia Católica. Por último, en África, América, y Australia, donde el genocidio en la historia reciente ha sido particularmente virulento, han sobrevivido también algunas de estas líneas de tradición.

Pensamiento sistémico

Como se ha podido comprobar reiteradamente, se da una sorprendente convergencia entre las escuelas holísticas contemporáneas y las ciencias tradicionales, si bien las segundas suelen estar más desarrolladas a nivel estructural, es decir, en el ámbito de principios generales que pueden aplicarse transversalmente a todas las áreas de la vida. También se han propuesto, no obstante, algunos intentos de paradigmas estructurales de este tipo en la Edad Contemporánea. Uno de los más significativos fue la Teoría General de Sistemas del biólogo y filósofo Ludwing Von Bertanlaffy.

Desarrollado en los años 20 y 30, al mismo tiempo que las líneas maestras de la biología reduccionista que finalmente se impuso en la comunidad científica, se trataba de un auténtico modelo estructural aplicable a cualquier ciencia o campo de conocimiento. Partió de la observación de la ineficacia que mostraba el denominado “método científico”, basado en un reduccionismo intrínseco, para abordar problemas complejos. Esto, argumentaba, se debe a que el número de variables interactuantes es mayor del que el científico puede controlar, aún sin tener en cuenta la posibilidad de que factores desconocidos influyan en las observaciones. Por tanto, concluía, los modelos cuantitativos son extremadamente vulnerables.

La TGM trata cualquier objeto de estudio desde la noción de sistema, como conjunto de elementos dinámicos manteniendo su integridad por mutuas interacciones, y donde lo importante no es la naturaleza de sus elementos sino las relaciones entre ellos. Von Bertanlaffy fue muy crítico con la “metáfora de la máquina”, y propuso explicar los organismos en términos de sistemas, denominando a este enfoque “Biología Organísmica”[4].

Las ideas de Bertanlaffy germinaron en gran parte tras su muerte. En los años 70, el profesor de la Universidad de Tasmania Bill Mollison y su estudiante David Holmgren desarrollaron un modelo estructural para un estilo de vida sostenible al que bautizaron “permacultura”. Mollison reconocería más tarde que se trata básicamente de la aplicación práctica de la Sistémica de Von Bertanlaffy a la interacción del ser humano con su entorno. Hoy en día, miles de personas en todo el mundo aplican los principios permaculturales para la horticultura, gestión ambiental, y generación de infraestructuras para una vida sostenible. Mollison abandonó la universidad en 1979 para dedicarse a profundizar en la práctica permacultural.

Otra aplicación relevante la encontramos en el modelo teórico de genética y evolución orgánica “Integración de Sistemas Complejos” (Sandín, 2010) propuesto por su autor en el contexto de la Teoría General de Sistemas. Aquí la información genética se interpreta desde la genuina noción de sistema, como una compleja red de interacciones integradas, en contraposición a la causalidad unidireccional de la biología molecular sobre la que se fundamentan las modernas líneas de investigación y tecnología agroindustrial y farmacéutica (volveremos a esto más adelante).

El paradigma de la organicidad

En mi ponencia del curso de Jaca de 2009 “Maternidad y ecología” (Ortega, 2009), propuse este enfoque estructural con el propósito de atraer nuestra atención a ciertos aspectos clave sobre los que convergen explícita o implícitamente ciencias holísticas contemporáneas y tradicionales: la autorregulación, la integración orgánica, el valor de la diversidad, y la fenomenología sutil. Escogí la palabra organicidad debido a que se trata de aspectos de la fenomenología natural que trascienden el universo conceptual y el campo perceptivo de la visión mecanicista del mundo.

Son además conceptos estructurales que pueden aplicarse a cualquier área de la vida (ver, por ejemplo, Figura 1). La autorregulación es un concepto de gran utilidad para clarificar nuestra percepción acerca de la naturaleza de la salud y la enfermedad (Reich, 1985. Hamer, 2006), la vida orgánica (Maturana, 1984. Rodrigáñez, 2002.), el cuidado de nuestra relación con el entorno natural en la habitabilidad y la producción primaria (Fukuoka, 1999. Mollison, 1994), la salud primal y el desarrollo ontogénico (Reich, 1985. Rodrigáñez, 2007. Blázquez, 2010), o nuestra relación con la infancia (Appleton, 2000).

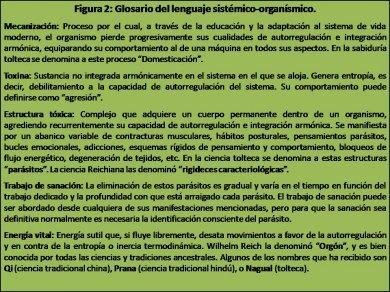

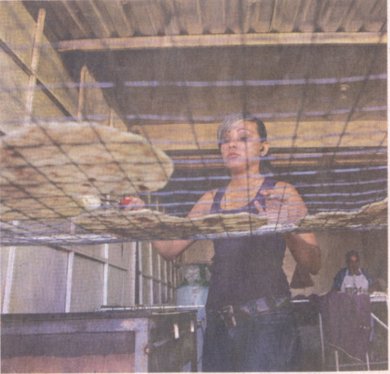

El concepto de “Integración orgánica” da una vuelta de tuerca más. Podemos decir que es el enfoque sistémico de la autorregulación, en el sentido de que hace referencia a las relaciones mutuas entre los elementos que conforman un sistema como generadoras de la integridad del mismo. Particularmente útil resultó el enfoque sistémico de la toxicidad, mediante el cual un tóxico o contaminante no se define por su propia naturaleza, sino por su relación con el sistema en que se aloja (Figura 2).

Al definirlas como elementos no integrados orgánicamente en el medio, estamos trasladando nuestra atención hacia el entramado de relaciones que integran un sistema compensando la inercia termodinámica (ver más abajo) a la disolución del mismo. Esto facilita la comprensión de por qué en nuestros días la práctica experimental científica y el desarrollo tecnológico generan toxicidad. Se interactúa con los sistemas naturales bien ignorando o bien obviando la compleja red de relaciones que les dan su integridad y conforman su evolución a largo plazo. Esta ignorancia, unida al empleo de poderosas tecnologías de intervención, hace inevitable la introducción de elementos (comenzando por el propio observador) no integrados orgánicamente en el sistema.

Se trata además de un concepto estructural, que al aplicarse transversalmente a las diferentes dimensiones de la realidad (toxina química, física, psíquica, emocional…) facilita una comprensión intuitiva más global de la realidad que se observa.

Paralelamente, el trabajo me llevó a explorar los límites de la termodinámica clásica, que se elaboró estudiando las máquinas de la revolución industrial y describe la concepción mecanicista del universo. Un universo que se concibe con un comportamiento degenerativo, gobernado al igual que las máquinas por una tendencia constante al aumento de la entropía y el consumo del potencial energético. Significativamente, ese ha sido el comportamiento también de nuestra sociedad capitalista, colonialista, e industrial.

A través de la lectura de la biofísica Mae-Wan Ho, y de mi propia práctica de Chi-Quong, pude conocer que el taoísmo contiene su propia visión de la termodinámica, donde, expresándolo en terminología moderna, la tendencia a generar gradientes (disminuir la entropía creando un potencial energético) y la tendencia a deshacerlos (que equivaldría a la segunda ley que se describe en la termodinámica clásica) se complementan y suceden la una a la otra de forma espontánea y natural. Inspirada en el taoísmo, Ho recoge el trabajo de muchos investigadores apuntando, a través del desarrollo de la ecuación de Schrodinger, a un cambio de enfoque que trasciende la visión mecanicista de la termodinámica. No pude dejar de notar como la termodinámica taoísta y neotaoísta coincidían plenamente con la orgonomía reichiana, basada en las fases de contracción-acumulación y expansión-liberación de la energía, y que fue descubierta a raíz del estudio científico de la sexualidad (Reich, 1995). Nuevamente ciencias holísticas contemporáneas y tradicionales convergían de manera exquisita.

Según Ho, los estados de entropía y neguentropía[5] no son términos absolutos, sino que dependen de la escala y el sistema que se esté considerando. Así, volviendo a la noción sistémica, entendemos la integridad de un sistema orgánico como neguentropía, y la disolución del mismo como entropía. Toxinas serían los elementos que se están relacionando de tal manera con el sistema que no participan de las relaciones de integración, sino que generan entropía consumiendo parcialmente su potencial energético.

¿Y qué ocurre con la física cuántica?

Los hallazgos con los que, a principios del siglo XX, se toparon Pauli, Schrödinger, Heisenberg, o Bohr, realmente abrieron la puerta al más definitivo de los cambios en el paradigma científico. Las partículas más pequeñas de la materia ni son materia ni tienen una naturaleza definida, sino que cambian en función de si son observadas o no. Además, no existen por sí mismas sino únicamente en relación con las demás. Pueden ser dos cosas a la vez, estar en dos sitios a la vez, estar y no estar alternativamente, o mantener el contacto simultáneamente entre sí aunque se las separe más allá del radio de acción de todas las fuerzas descritas por la física clásica. Y en medio de todo este campo de posibilidades, nuestra observación es un elemento activo de primer orden. La naturaleza que fue vislumbrada en este mundo cuántico abre el paso, para quien se atreva a acercarse, a una ruptura radical con la forma de pensar y percibir el mundo en que vivimos y nuestra relación con él. A la superación definitiva, al menos a nivel teórico, del marco perceptivo que conforman el reduccionismo, el mecanicismo, y el racionalismo. A la reconciliación, también, con las Ciencias Tradicionales y aquello que denominamos “pensamiento primitivo”.

Sin embargo, una vez más, en el ámbito oficial esta nueva ciencia se estancó en una fase temprana de su desarrollo, antes de alcanzar una verdadera teoría unificada y coherente. Como explica Lynne McTaggart:

Bohr y sus colegas sólo llegaron hasta cierto punto en sus experimentos y comprensión. Habían realizado sus experimentos para demostrar los efectos cuánticos en el laboratorio, con partículas subatómicas no vivientes. A partir de ahí, los científicos que siguieron su estela asumieron de manera natural que este extraño mundo cuántico sólo existía en el mundo de la materia muerta. Las cosas vivas seguían operando según las leyes de Newton y Descartes, una visión que ha informado a toda la medicina moderna y la biología.

Por supuesto, la física cuántica continuó desarrollándose en el fértil espacio fronterizo con la extraoficialidad. Actualmente está madurando una teoría unificadora conocida como “campo cuántico cero”, que considera al vacío como un inmenso océano de vibraciones sutiles, un poderoso campo de energía que une a todas las cosas entre sí, hecho de una sustancia tan fina como la que conforma la consciencia humana. Matemáticamente (PutHoff, 1990), este modelo explica fenómenos tan misteriosos como la gravitación universal (para la que la física oficial jamás ha encontrado una explicación más allá del “porque sí”) o las energías sutiles que describen, entre muchas otras, la física reichiana (orgón), el taoísmo (chi), o las ciencias yóguicas (prana).

Figura 2

La resistencia al cambio

La poderosa resistencia al cambio que presenta el discurso científico y político, tal y como se expresa en los medios de comunicación, libros de texto, y publicaciones especializadas entre otros, se debe a fuerzas que considero enteramente inerciales. Estas son algunas de las más significativas:

- La resistencia personal. Por el proceso anteriormente descrito de identificación con el contenido de los pensamientos, que suele ser mayor cuanto más tiempo llevan asentados en la psique, las personas tendemos a manipular inconscientemente la información en forma compensatoria para preservar dichos contenidos. Incluso las acciones aparentemente conscientes de determinadas personas por perpetuarlos anteponiendo, por ejemplo, intereses económicos a la verdad, son actos reactivos, gobernados indirectamente por compensaciones similares en contenidos asociados (por ejemplo, la identificación con una situación de poder económico).

- La inercia económica. Cantidades multimillonarias de dinero, con todo lo que ello mueve en términos de materia, energía, y vidas humanas, se han puesto en movimiento por obra de ideas asociadas a estos discursos. Cuando están en juego cantidades de este tipo, la industria correspondiente pone en movimiento despliegues conocidos como “lobbies” (Jara, 2007) que han demostrado tener un enorme poder sobre la opinión pública, las decisiones políticas, y el sector profesional.

- La centralización de la jerarquía científica, que determina los artículos que se publican en las principales revistas de alto impacto. La aplicación de rutinas que generan un sesgo sistemático en los hallazgos, interpretaciones, y resultados experimentales que se aceptan como válidos.

- El aislamiento entre los diferentes sectores especializados de la investigación. La descompensación radical entre los esfuerzos dedicados a la investigación hiperespecializada, por un lado, y la comunicación y valoración interdisciplinar de los resultados por otro.

- La relación de competencia y lucha por conservar el prestigio o el poder en que viven muchos investigadores.

- La situación, cada vez más asumida, de que la investigación esté al servicio de intereses económicos.

Apéndice: un ejemplo de la aplicación real de las nociones sistémicas/organísmicas en una materia que hoy en día nos afecta a todos.

¿Por qué la llamada “ingeniería genética” no facilita ni mejora la producción de alimentos?

Durante los años 80 y 90 la propaganda mediática vendió que los secretos más íntimos de la vida habían sido descubiertos, por haberse descifrado el “código genético”. Se conocía la forma en la que los seres vivos almacenan y procesan la información que les permite construirse a sí mismos, por lo que la industria podría en un futuro cercano diseñar organismos a su antojo. En cierto momento se llegó a hablar de la posibilidad de crear frutas y verduras gigantes para acabar con el hambre en el mundo, o árboles de tronco rectangular para facilitar la obtención de material de construcción. Toda una nueva creación de formas orgánicas se abría aparentemente ante nosotros, al servicio de la industria y la sociedad de consumo. A los más ingenuos, incluso, casi llegaron a convencernos de que podían devolver los dinosaurios a la vida.

Y no sólo nos convencieron a nosotros, sino a miles de inversores de bolsa. Un nuevo gigante económico y tecnoindustrial había sido creado, con toda la fuerza inercial de cantidades de dinero superiores a las del Producto Interior Bruto de los países que llaman “en vías de desarrollo”.

Sin embargo, pasados los años, las aplicaciones prácticas de estas nuevas tecnologías han demostrado ser muy limitadas. Principalmente se emplean para generar variedades de cultivo industrial resistentes a herbicidas y pesticidas de alta toxicidad, o, en el caso del maíz Bt, plantas que incorporan la producción metabólica del pesticida. Así, el discurso en su defensa se orienta actualmente en torno a supuestas mejoras en el rendimiento de la producción agrícola.

Sin embargo no han facilitado económicamente ni a agricultores ni a consumidores, y las consecuencias en cuanto a gestión ambiental han sido desastrosas en numerosos lugares (Shiva, 2001). Incluso la función básica para la que fueron creados ha sido puesta en evidencia recientemente en el caso del amaranto en EEUU, donde se han tenido que abandonar más de 5000 hectareas de soja transgénica “Round up Ready” (producto estrella de Monsanto, creada para ser resistente a un herbicida que eliminaría por completo el resto de la diversidad vegetal), por invasión incontrolable de una “plaga” de amaranto que ha adquirido resistencia al potente herbicida [6].

La respuesta, en último término, es que toda esta industria está construida sobre una teoría biológica sobre la naturaleza de la información genética radicalmente reduccionista. Y a pesar de que la evidencia experimental demuestra tozudamente la necesidad de replantear este modelo teórico, la enorme resistencia al cambio, dirigida por las fuerzas inerciales expuestas más arriba, es tan grande que las líneas de “Investigación y Desarrollo” siguen diseñándose, en la práctica, en base a él. Analizaremos aquí dos de sus estamentos básicos:

Modelo “Gen-proteína-carácter”: la información que conforma a los organismos y sus funciones se encuentra en la secuencia de nucleótidos del ADN. Los “genes” son secuencias de nucleótidos que codifican secuencias de aminoácidos (proteínas). Cada proteína posee una propiedad enzimática o bien estructural que depende de su plegamiento en el espacio y, en último término, de su secuencia de aminoácidos. Estas propiedades son las que definen los diferentes “caracteres heredables” de un organismo, que estarían así codificados independientemente en nuestro ADN.

Con el paso de los años la extrema simplicidad de este modelo ha ido matizándose poco a poco, bajo el peso de sucesivas evidencias, en el discurso de los principales medios científicos, que han minimizado sistemáticamente el alcance de cada una de ellas. Con todo, al igual que este modelo, las estrategias de investigación y diseño biotecnológico permanecen en lo fundamental inalteradas.

La realidad que hace años ha quedado demostrada es que la más relevante información genética no reside en las secuencias de nucleótidos, sino en aquello que llamamos “regulación de la expresión génica”, que es lo que determina en qué tejido, en qué cantidad, en qué momento del desarrollo o ante qué circunstancias se expresa un gen. Nos encontramos lejos de aprehender intelectualmente la complejidad del entramado de interacciones responsable de esta regulación, en la que intervienen, como mínimo, el conjunto de proteínas (proteoma), de genes (genoma), y de metabolitos (metaboloma) en una complejísima red de interacciones que se ha denominado Interactoma (Sandín, 2010).

Algunos datos orientativos:

- Menos del 5% del ADN son secuencias codificadoras de proteínas[7]. Durante años se ha venido llamando al otro 95% “ADN basura” ya que no encajaba dentro del modelo reduccionista asumido como dogma. Actualmente las pruebas acumuladas a favor del importante papel que juega en la regulación de la expresión génica no dejan lugar a dudas.

- Un mismo gen puede dar lugar a hasta 100 proteínas diferentes, gracias a un misterioso proceso conocido como “Splicing alternativo” por el cual ciertas proteínas cortan, pegan, y empalman las secuencias génicas tras su transcripción (Sandín, 2010).

Variación al azar: el neodarwinismo asume que el cambio heredable en los genomas tiene lugar a través de mutaciones “al azar”, es decir, que no tienen la menor relación con la compleja red de interacciones integradas que es la fisiología molecular del organismo. La explicación de que mutaciones al azar hayan generado toda la diversidad orgánica conocida se justifica por la Teoría de la “Selección Natural” (uno de los dogmas más firmemente establecidos de nuestra ciencia, Sandín, 2009), según la cual la reproducción diferencial entre diferentes individuos va acumulando pequeñas modificaciones que suponen “ventajas adaptativas”. Las formas y funciones orgánicas presentes en la naturaleza serían el resultado de esta acumulación de mutaciones al azar.

Este aspecto es bastante importante en la fundamentación de la ingeniería genética, ya que asume que los cambios se dan en la naturaleza son independientes de la fisiología orgánica, al igual que las alteraciones genómicas que produce esta tecnología.

¿Qué datos tenemos al respecto?

- Las proteínas del metabolismo celular, al igual que sus “genes” (secuencias de ADN) correspondientes, han permanecido básicamente inalteradas a lo largo de la evolución. Las hemos heredado de las bacterias.

- En cuanto a la información relacionada con la formación de las estructuras anatómicas animales y plantas (genética del desarrollo), se ha puesto de manifiesto que está complejamente organizada en paquetes de genes y proteínas donde, de nuevo, es la interacción entre los componentes del paquete y no la naturaleza de los mismos (refiriéndonos a las secuencias nucleotídicas o de aminoácidos, que también en este caso han permanecido en lo fundamental inalteradas desde la aparición de los primeros animales) lo que determina el resultado final. Esta organización es intrínsecamente incompatible con un cambio dirigido por mutaciones al azar en las secuencias de nucleótidos (García Bellido, 1999).

- La interacción reguladora de la expresión génica tiene mucho que ver con la posición relativa de los diferentes elementos entre sí (“genes”, proteínas, secuencias no codificantes…), y se han observado ya mecanismos, que, en respuesta al ambiente (no al azar), modifican esas posiciones. El ADN no codificante (más del 90%) se compone principalmente de los llamados “elementos móviles” (fragmentos que literalmente viajan de una parte a otra del genoma[8] llevando consigo fragmentos colindantes) y las “secuencias altamente repetidas”, construidas por la acción de los elementos móviles. Estos elementos han mostrado la capacidad de actuar coordinadamente, en determinadas condiciones, en la activación y desactivación de diferentes paquetes de genes, e incluso en la alteración de la metaestructura genómica y la comunicación genómica intercelular, pudiendo provocar cambios heredables (Sentís, 2002).

- Desde el punto de vista sistémico, el fracaso tecnológico de los transgénicos se comprende muy fácilmente. Sencillamente se está actuando ignorando (u obviando) la compleja red de interacciones que integran la información genética y sus mecanismos de cambio. Se ignora el hecho de que exista una fisiología del cambio genómico, y que esta esté en contacto con la genómica del entorno a través de una compleja red de interacciones de la que aún sabemos menos[9].

No sólo se asume que el cambio genómico no está integrado sistémicamente en la fisiología del organismo, sino también que no está integrado en su comunicación con el medio. En consecuencia, y en base a lo expuesto en el anterior apartado, la tecnología de intervención en el medio genómico es un elemento no integrado en el sistema que, necesariamente, generará toxicidad. Por ello la toxicidad se manifestará de diferentes maneras a nivel sistémico, tal y como puede comprobarse (Shiva, 2001. Ho, 2004).

BIBLIOGRAFÍA

APPLETON, M. 2000. A free-range childhood: Self regulation at SummerhillSchool.

BLÁZQUEZ, M.J. 2010. La ecología al comienzo de nuestra vida. Vía Láctea.

EHRENREICH, B. ENGLISH, D. 1988. Brujas, comadronas, y enfermeras. Historia de las sanadoras. laSal, edicions de les dones (Ed. Original, 1973).

ESCORIHUELA, J.L. 2008. Camino se hace al andar. Manual para transicioneros. Nodos.

FUKUOKA, M. 1999. La revolución de una brizna de paja. Terapion. 1ª ed. 1975.

GARCÍA BELLIDO, A. 1999. Los genes del Cámbrico. Revista de la Real Academia Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (España) 94 (4): 511-528.

HAMER, R.G. 2006. Discovery Salud, número 11-3.

HO, M-W. 1994. “What is (Schrödinger´s) Negentropy?” Modern Trends in BioThermoKinetics 3, pp 50-61.

JARA, M. VIDAL, J. CARRASCO, R. 2007. Conspiraciones tóxicas. Cómo atentan contra nuestra salud y el medioambiente los grupos empresariales.

MATURANA, H. VARELA, F. 1984. El árbol del conocimiento. Universitaria.

McTAGGART, L. 2007. El Campo. Sirio. (Ed. Original, 2002).

MOLLISON, B. 1994. Introducción a la Permacultura. Tagari.

ORTEGA, J. 2009. “El paradigma de la organicidad en la salud, maternidad, y ecología”.

PUTHOFF, H. 1990. Citado por McTAGGART, L. 2007.

REICH, W. 1995. La función del orgasmo. Paidós. 1ª ed. 1928.

REICH, W. 1985. La biopatía del cáncer. Nueva Visión SAIC.

RODRIGÁÑEZ, C. 2002. El Asalto al Hades. Virus.

RODRIGÁÑEZ, C. 2009. Pariremos con placer. Crimentales (Ed. Original, 2007).

RUIZ, M. 1998. Los cuatro acuerdos. Urano.

SANDÍN, M. 2009. Las ideas dominantes y los que dominan. En ABDALLA, M. AGUDELO, G. y SANDÍN, M. Darwin, el sapo y la charca. Crimentales.

SANDÍN, M. 2010. Pensando la evolución, pensando la vida. Cauac Editorial Nativa (Ed. Original, 2006).

SENTÍS, C. 2002. Retrovirus endógenos humanos. ARBOR, CLXXII, 677 (Mayo), pp. 135-166.

SHIVA, V. 2001. Biopiratería. Icaria. 1ª ed. 1997.

SHIVA, V. 1995. Abrazar la vida. Horas y HORAS. 1ª ed. 1989.

TOLLE, E. 2001. El poder del ahora. Gaia (Ed. Original, 1997).

VON BERTALANFFY, K.L. 1968. General System theory: Foundations, Development, Applications, New York: George Braziller.

Notas

Nota [1] Información sobre estos colectivos en http://matrizcelular.blogspot.com.

Nota [2] Vandana Shiva nos relata en su libro Abrazar la vida la decisiva transición histórica durante la Edad Moderna, desde la concepción ancestral de la Tierra como madre nutricia creadora de vida (Terra mater) a la de una Tierra como un recipiente vacío que prosperaba sólo con trabajo y la intervención agresiva del hombre (Terra nullus).

Nota [3] Según la R.A.E: “Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales”.

Nota [4] En el curso de 2009 “Maternidad y ecología” en Jaca, propuse un enfoque estructural similar bajo el nombre “Paradigma de la Organicidad”, inspirado en investigadores como Reich, Maturana, Sandín, Mollison, o Ho. Entonces desconocía la obra de Von Bertanlaffy de modo directo, pero la notable convergencia en el nombre escogido para el paradigma es fácilmente explicable, ya que muchos de los autores con los que fundamenté la ponencia se nutrieron directamente de su trabajo.

Nota [5] El estado opuesto a la entropía. Es la organización que permite almacenar potencial energético en forma de gradientes físicos o químicos.

Nota [6] http://www.organicconsumers.org/ACO/articulos/article_18176.cfm

Nota [7] De los cuales compartimos el 97% con, por ejemplo, el ratón. Una evidencia clara de que no son las secuencias codificantes (“genes”) las que definen nuestros “caracteres” (Sandín, op cit.).

Nota [8] Conocidos como transposones y retrotrasposones (Sandín, op cit. Sentís, op cit.).

Nota [9] Y sin embargo, las pruebas están ahí. Un 10% de nuestro genoma está compuesto literalmente de virus, y los elementos móviles que conforman la estructura metagenómica tienen un más que probable origen viral (Sandín, op. Cit).

Una familia carga salvado de arroz en Samhauta.

Una familia carga salvado de arroz en Samhauta.